Attenzione, non parliamo del banale “orecchio raffinato” dei più esperti contro la “bocca buona” di chi è agli inizi: certe volte quei suoni ci sono davvero, ma a mancare è un altro aspetto fondamentale per la crescita di un artista.

Lo studio di uno strumento musicale è un percorso lungo, sempre in salita, che può impegnare una vita intera senza trovare mai un punto di arrivo. Vale per la padronanza del suonato e del linguaggio quanto per la conoscenza del timbro e degli infiniti modi per plasmare un suono. Per questo, quando leggo di strumenti entry level che suonano meglio di quelli “professionali” o di suoni pazzeschi tirati fuori da multieffetti dozzinali, sono sempre un po’ scettico. Tanto che, di recente, mi si è formata un’idea ben chiara in mente.

Qualche tempo fa, sui social, spopolavano post e schemini sul cosiddetto “effetto Dunning Kruger”. In soldoni, si tratta di una distorsione cognitiva per la quale chi è poco esperto in un campo è portato a sopravvalutare le proprie competenze e, man mano che le capacità aumentano, la confidenza nei propri mezzi si riduce.

Sarà capitato a chiunque di scontrarsi coi propri limiti agli inizi di un percorso di studi, proprio quando tutto sembrava così chiaro, liscio. Al contrario, “So di non sapere” diceva Socrate, è esattamente ciò che accade quando si avanza in una disciplina, ne si scoprono le complessità e i risvolti che possono saltare all’occhio solo a un osservatore attento.

Lo studio della chitarra è un esempio perfetto, e il meccanismo diviene abbastanza chiaro quando si cominciano a notare i limiti della prima chitarra entry level, quella tastiera imperfetta, il setup da rifare. È un equilibrio delicato, perché è facile scadere nell’errore opposto e incolpare uno strumento innocente per delle pecche che magari vanno ricercate nella propria tecnica.

Il colpo di scena avviene, però, quando un esordiente riesce a contare su suoni grandiosi anche per i gusti di un musicista più esperto. E accade sempre più spesso, ora che le tecnologie digitali sono arrivate a livelli qualitativi più che validi senza richiedere esborsi importanti.

Parlando di tecnologia, è servito su un piatto d’argento il parallelismo con un altro settore di cui i musicisti sono parenti stretti, se non altro per la propensione alla GAS.

Ancora una volta sui social, nei gruppi di fotografia è sempre più diffuso veder condividere con orgoglio scatti eseguiti con uno smartphone, quasi a dimostrare di aver raggiunto uno zen tale da distaccarsi da ogni oggetto terreno. I proprietari di fotocamere professionali e software di fotoritocco avanzati che hanno imparato a padroneggiare in anni di studio, quasi vengono additati come degli sciocchi.

È fin troppo facile vederci quei gruppi di chitarristi in cui qualcuno si vanta del gran suono ottenuto con una pedaliera digitale entry level, facendosi beffe di chi sborsa cifre importanti per risultati tutto sommato simili.

Il punto è che hanno ragione, in un certo senso: il grande segreto è che - oggi più che mai - si possono avere risultati soddisfacenti davvero con poco. Ma c’è un “ma”: una cosa è avere a disposizione un bel suono, tutt’altra cosa è il controllo di ciò che si ottiene.

I più cresciutelli ricorderanno il vecchio Music 2000 sulla prima PlayStation. Era un videogame che scimmiottava una DAW per produrre musica con sample e ritmi preimpostati. Divertente, stimolante, non c’è che dire. Soprattutto, alla portata di tutti.

In due giorni ci si illudeva di essere diventati i migliori producer del mondo, salvo poi scoprire che tutti i nostri amici avevano composto brani praticamente identici ai nostri, usando gli stessi loop semplicemente perché erano quelli più fighi che il gioco offrisse. Eravamo vittime della nostra inesperienza, ingabbiati in un meccanismo creato da qualcun altro, che inevitabilmente ci portava tutti a conclusioni simili. Perché non era un software professionale, era un gioco, e quando completi il livello, il filmato finale è uguale per tutti.

È quello che accade troppo spesso con gli strumenti musicali. Una pedalboard digitale da poche centinaia di euro oggi può suonare davvero bene. Ma, se ci si confronta con gli altri, si scoprirà in breve che i suoni prodotti sono simili, si va tutti a usare più o meno le stesse simulazioni, determinate impostazioni e patch, perché sono quelle che più “abbiamo nelle orecchie”.

Si scopre insomma di essere stati guidati, aiutati per non perdersi. E forse è per questo che confrontarsi con strumentazione “seria” non dà la stessa soddisfazione.

Date una fotocamera di alto livello a un “fotografo da smartphone”: con ogni probabilità, i suoi primi scatti saranno terribili. Accade perché quella macchina offre possibilità estremamente più ampie e riserva una qualità enorme in confronto, ma proprio per questa sua natura professionale non traccia alcun percorso obbligato. I risultati iniziali saranno nudi e crudi, persino spogli se confrontati con gli scatti “imbellettati” dal software di un telefonino.

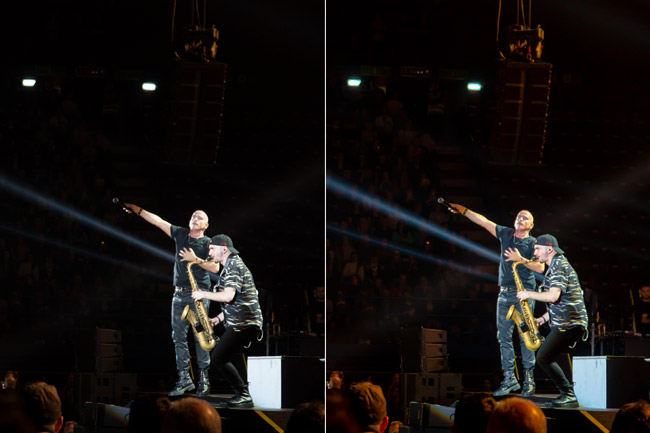

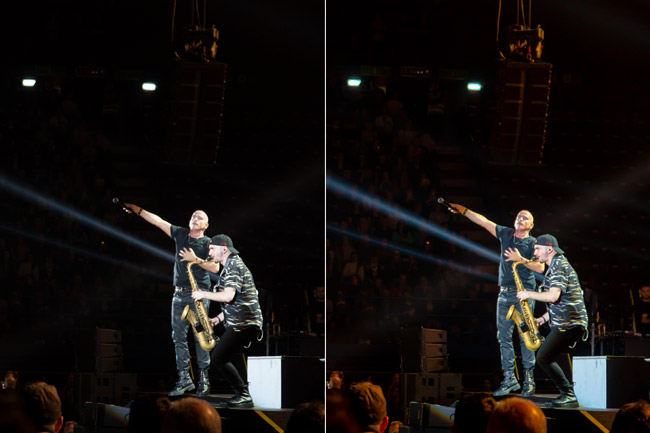

Uno scatto manuale con una macchina professionale: a sinistra non processato, a destra un esempio di come potrebbe apparire lo stesso scatto effettuato da uno smartphone con impostazioni automatiche.

Allo stesso modo, il primo impatto con strumenti professionali, sul serio, potrebbe rivelarsi deludente per chi è nel pieno del proprio percorso evolutivo. Ma quel disorientamento ci serve, perché è in quel buio, quella mancanza di salvagenti, che un musicista scopre davvero come padroneggiare il proprio suono, plasmarlo secondo la propria personale visione e non attraverso percorsi tracciati da altri, resi quasi obbligati da un’interfaccia pensata per aiutare più che per stimolare.

Insomma, con lo smartphone puoi fare gran belle foto, ma il merito sarà in buona percentuale di chi ha messo insieme gli algoritmi che danno alle tue foto una precisa estetica. Saranno più loro che tue. E anche quei suoni che hai creato sulla tua pedalboard entry level, magari sono bellissimi, ma sono davvero frutto della tua visione? |

VINTAGE VAULT

VINTAGE VAULT

SHG MUSIC SHOW

SHG MUSIC SHOW

PEOPLE

PEOPLE

STORE

STORE

- Privacy - Accordo.it Srl - P.IVA 04265970964

- Privacy - Accordo.it Srl - P.IVA 04265970964